Древняя Москва XII - XV вв.

(из книги М.Н. Тихомирова)

ГЛАВА I. НАЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МОСКВЫ

РАННЕЕ ЗАСЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ

Археологические исследования установили, что территория Москвы была заселена с древнейших времен, хотя на страницах письменных источников Москва появляется очень поздно, только в середине XII в. Первые известия о Москве рисуют ее как небольшой окраинный пункт на западной границе богатой Владимиро-Суздальской земли. В то же время нет никаких оснований утверждать, что в 1147 г., когда впервые упоминается о Москве, она была совсем новым поселением. Летопись говорит о Москве как о более или менее известном пункте, о котором не надо сообщать что-либо в объяснение того, где он находится и когда он возник. Поэтому у нас есть все основания предполагать, что история Москвы становится доступной для нашего изучения с середины XII в., а начинается гораздо раньше, имеет свой предысторический период, может быть уходящий корнями в очень отдаленное прошлое.

Во всяком случае, несомненно, что к середине XII в. территория Москвы была не только заселена, но и вступила в торговый обмен с соседними волжскими областями. В этом нас убеждают находки в разных концах города арабских диргемов IX в. Они найдены были при устье ручья Черторыя (территория Дворца Советов) и у Симонова монастыря. Серебряные монеты, найденные у ручья Черторыя, чеканены одна в 862 г., вторая в 866 г. Это первый показатель того, что бассейн Москвы-реки рано втянулся в торговые связи с отдаленными странами Востока, конечно, при посредстве великого волжского пути. Здесь нелишне будет вспомнить, что начальная летопись знает, что по Волге можно дойти до Хвалынского (Каспийского) моря, добраться до Волжской Болгарии и Хорезма (в Хвалисы), иными словами, обрисовывает нам путь, по которому арабский диргем из Мерва при посредстве хорезмийской и болгарской торговли мог попасть далеко на север, в район позднейшей Москвы.

Таким образом, уже в середине IX в., за два столетия до первого упоминания о Москве в летописях, территория Москвы в разных частях была, несомненно, населена и даже в какой-то мере связана с отдаленными странами Востока.

Это раннее заселение объясняется тем, что район Москвы представлял собой значительные удобства для поселенцев. Вдоль реки здесь тянулись большие заливные луга, в густых лесах водились дичь и дикие пчелы, реки и озера изобиловали рыбой. Территория Москвы напоминала как бы небольшой остров среди дремучих лесов и болот, окружавших ее со всех сторон. Эта компактность московской территории, как будет видно далее, имела немалое значение для экономического развития Москвы, которая естественно сделалась центром большой сельскохозяйственной округи.

Чудесная среднерусская природа отличается особым разнообразием лесной растительности в районе Москвы. Не забудем, что течение реки Москвы намечает как бы видимую границу двух лесных зон: хвойной и смешанной. К северу от Москвы-реки начинаются обширные хвойные леса, к югу от нее преобладает разнолесье. Конечно, и к северу и к югу от Москвы не наблюдается природное однообразие. Дубовые леса встречаются и к северу от Москвы, а сосновые рощи не редкость и в южной подмосковной полосе. И тем не менее общая характеристика московской природы остается правильной и хорошо знакома всем москвичам. Стоит только сравнить пейзаж, открывающийся из окон поезда на Северной и на Курской дорогах. В первом случае мы видим в окно бесконечные леса, хмурые еловые и сосновые массивы, редко перемежающиеся открытыми полянами. Тот, кто едет по Курской дороге, наоборот, видит широкие пространства полей и только кое-где дубовые и березовые леса и рощи. Район Москвы имеет то своеобразие, что в нем природные особенности обеих лесных зон сочетаются вместе, и смешанные леса вторгаются на север как бы особым островом или мешком.

Относительная заселенность московской территории говорит о возможности существования здесь какого-то населенного пункта, городка или ряда городков задолго до XII в. Действительно, мы знаем о нескольких городищах в черте города, остатки которых еще можно было различить в начале прошлого столетия. З. Ходаковский, а вслед за ним Н. С. Арцыбашев указывали на территории Москвы, по крайней мере, три городища. Одно находилось у Андроньева монастыря при впадении ручья Золотой Рожок в Яузу, другое у церкви Николы в Драчах, или Грачах, которая была построена на «…холме узловом при двух лощинах, брошенных течением Неглинной и ручья», третье – Бабий городок – на правом берегу Москвы-реки, у бывшей бабьегородской плотины.

Неизвестно, какой народ населял в древности московскую территорию, но в исторические времена она была уже заселена славянами. Однако следы языка древнейших насельников территории Москвы сохранились даже в современной московской топонимике, прежде всего в названиях рек, речек, ручьев и озер.

Нам бросается в глаза то обстоятельство, что большая часть значительных притоков Москвы-реки имеет звучные, но малопонятные для нас названия, тогда как маленькие речки обычно прозываются русскими или, во всяком случае, славянскими именами. Перед нами два слоя названий: древнейший и более новый. Это очень ясно вырисовывается при перечислении названий больших и малых притоков Москвы-реки (в скобках указана длина в километрах: Иночь (46 км), Искона (70 км), Руза (138 км), Волшня (33 км), Озерна (10 км), Истра (106 км), Нудыль (44 км), Сходня (38 км), Нимфа (40 км), Пехорка (34 км), Гжелка (30 км), Нерская (72 км), Гус-лица (32 км), Колоча (30 км), Умирица (36км), Сетунь (28 км), Пахра (122 км), Десна (91 км), Моча (52 км), Рожой (55 км), Отра (24км),Северка (122 км), Городенка (39 км), Коломенка (47 км). Из этого списка в 24 названия наиболее значительных рек москворецкого бассейна далеко не все названия звучат для нас малопонятно. По крайней мере, 5 названий могут найти себе объяснение в славянском языке (Озерна, Десна, Сходня, Северка, Городенка, может быть, и Сетунь), но это не меняет общей картины. Большинство притоков Москвы-реки, к звучным названиям которых уже привыкло наше ухо, носят какие-то древние имена. И это становится особенно ясным и контрастным при сравнении названий крупных москворецких притоков с мелкими, длина которых не превышает 20 км. Чтобы не утомлять внимание читателей, возьмем на выборку только названия притоков Рузы. В реку Рузу впадают притоки: Становка, Малиновка, Дубронивка, Жировня, Глинка, Мутня, Житойна, Педня, Дуба, Рудановка, Медведовка, Белая Будка, Мошонка, Хованька, Озеранька, Кастинка, Хлопня, Костомка, Вездетемка, Сезечевка, Даниловская, Макарьевская, Изгарье, Жетанка, Вошиня. Вероятно, лингвисты затруднятся дать объяснение некоторых названий из числа этого длинного ряда, но преобладание понятных нам славянских названий над другими четко бросается в глаза. И то же самое мы обнаружим при знакомстве с названиями других небольших речек бассейна Москвы-реки.

Кажется, единственный вывод, который можно сделать из сопоставления этих двух рядов названий, приведенных выше, сведется к признанию того, что в районе Москвы жило древнее население, передавшее восточнославянским племенам свои или более древние названия значительных рек, тогда как мелкие реки и озера получили имена заново. Перед нами очень важное явление, указывающее на непрерывность устной традиции в передаче названий рек бассейна Москвы-реки. Древние названия наших рек могли сохраниться только при условии существования постоянных поселений на их берегах, при передаче этих названий из уст в уста, иначе эти реки остались бы безымёнными или получили бы свои имена от новых пришельцев. И тут мы опять встречаемся с одной особенностью, характерной для московской территории. Именно на узкой московской территории мы сталкиваемся и с мелкими речками, носящими непонятные для нас названия.

Так, в Москву-реку справа впадают притоки с названиями: Химка (19 км), Ходынка (4 км), Пресня с Бубной, Сара; Нимфа принимает приток Ичку (6 км) и ручей Чечеру. Это говорит нам о том, что район Москвы, возможно, был населен гуще, чем прилегающие к нему местности. Поэтому именно здесь, на старой обжитой территории, и лучше сохранилась устная традиция, которая донесла до нас древние имена ручьев и речек. Их оставил пока неизвестный для нас народ.

МЕРЯ И СЛАВЯНЕ

Письменные свидетельства ничего не сообщают о времени, когда появились славяне в бассейне Москвы-реки. Археологические данные также еще не приведены в полную известность, и среди самих археологов нет согласия, надо ли относить те или иные памятники, найденные на московской территории, к славянским или каким-либо другим народам. Но те же письменные источники хорошо знали, что в IX-X вв. у Ростовского и Переславского озер жил народ «меря». Этот народ сближают с современными марийцами, и такое сближение находит оправдание в наших источниках, поскольку еще в XVI столетии существовало предание, что меря бежала из Ростова в Камскую Болгарию, чтобы спастись от крещения.

«...Памятники, найденные на московской территории»

Переславское озеро уже в те отдаленные времена называлось также Клещиным, а Ростовское озеро имело второе имя Неро. В этом названии справедливо видят прямое указание на мерю, обитавшую на его берегах. Переславль, где, по летописи, жила меря, находится в непосредственном соседстве с Москвой. Поэтому и в районе Москвы можно предполагать поселения мери. Вероятно, об этих древних поселениях и напоминают нам такие названия, как река Нерская и озеро Нерское. Река Нерская является последним левым притоком Москвы-реки, а озеро Нерское принадлежит к бассейну Яхромы, на которой стоит Дмитров. Вероятно, более тщательное изучение названий рек, озер и урочищ, а также археологические изыскания восстановят перед нами картину расселения мери в бассейне Москвы-реки. Меря, по-видимому, была столь немногочисленна, что быстро исчезла или слилась со славянами, оставив воспоминания о себе только в некоторых географических названиях.

ВЯТИЧИ

В районе позднейшей Москвы столкнулись два колонизационных славянских потока, шедших с севера и юга, вернее, с северо-запада и с юго-запада. С северо-запада шли кривичи и ильменские славяне, с юга – вятичи. Граница между теми и другими детально выяснена археологическими исследованиями, в особенности трудами А. В. Арциховского. Течение реки Москвы служило примерной границей, разделявшей вятичей от кривичей. Севернее ее жили кривичи, южнее – вятичи. Однако в районе Москвы поселения вятичей переходили речную границу и вторгались в кривичскую зону большим мешком. По заключению А. В. Арциховского, «Московский уезд, за исключением небольшого куска на севере, был весь вятическим».

В позднейшее время, в начале XIV в., мы узнаем, что волости, лежавшие к югу от Москвы, были рязанскими. К их числу принадлежали Лопасня и Коломна, находившиеся в непосредственной близости к Москве. Между тем Рязанская земля в это время признавалась страной вятичей, а Рязань – вятическим городом. Она была крупнейшим центром вятического племени, вследствие чего наши поздние летописцы иногда заменяют ставшее малопонятным слово «вятичи» привычным названием рязанцы («…вятичи иже есть рязанци».

Вятичи пришли в бассейн Москвы-реки с юга и встретились здесь с кривичами.

Наш замечательный ученый покойный академик А. А. Шахматов объясняет этим столкновением двух мощных славянских племен своеобразные особенности московского городского говора. Он отмечает, что язык города Москвы представляется «…наиболее типичным среди всех остальных смешанных говоров». Северорусские и восточнорусские особенности распределены в нем без сколько-нибудь явного перевеса одних перед другими. А. А. Шахматов объяснял специфику московского городского языка тем, что в районе Москвы встретились племена вятичей и кривичей. Вятичи получили перевес, так как нашествие татар заставило их покинуть свои прежние поселения и передвинуться на север.

Но движение вятичей, конечно, началось задолго до татар. Об этом нам говорят красочные описания походов черниговских князей на север в страну вятичей, где в середине XII в. точно внезапно появляются города, ранее никогда не упоминавшиеся в летописи. Конечно, это еще не значит, что названные в летописи города только что возникли. Они могли существовать и ранее, и летописец мог их упомянуть впервые только в связи с княжескими походами. Однако и в этом случае ясно, что страна вятичей уже потеряла свой глухой характер. Поэтому черниговские князья могли быстро передвигаться от одного населенного пункта к другому.

В 1146 г. черниговский князь Святослав Ольгович бежал от преследования , Мономаховичей на север «за лес», в землю вятичей. Это тот громадный лес, по которому и все междуречье Оки и Волги получило характерное название Залесской земли. Мономаховичи не решились преследовать Святослава за лесом, и он двинулся дальше на север: от Козельска повернул к Дедославлю, а оттуда к Осетру, Полтеску, к Лобынску, стоявшему при впадении Протвы в Оку. Здесь-то, в Лобынске, его и застали посланцы суздальского князя Юрия Владимировича Долгорукого, приглашавшие приехать к нему в Москву.

ПЕРВОЕ ИЗВЕСТИЕ О МОСКВЕ

Вот что рассказывает нам летопись об этом первом упоминании о Москве, в котором для нас драгоценно каждое слово: «И прислав Гюрги, и рече: «Приди ко мне, брате, в Москову». Святослав же еха к нему с детятем свои Олгом, в мале дружине, пойма с собою Володимира Святославича; Олег же еха наперед к Гюргеви, и да ему пардус. И приеха по нем отець его Святослав, и тако любезно целовастася, в день пяток, на Похвалу святей Богородицы, и тако быша весели. На утрий же день повеле Гюрги устроити обед силен, и створи честь велику им, и да Святославу дары многы, с любовию, и сынови его Олгови и Володимиру Святославичю, и муже Святославле. учреди, и тако отпусти и, и обещася Гюрги сына пустити ему, яко же и створи. Святослав же оттуда возвратися к Лобыньску».

Встреча в Москве произошла в пяток на Похвалу Богородицы начавшегося 1147 г. (год тогда исчислялся с марта). В 1147 г. пятница пятой недели поста приходилась на 4 апреля. Следовательно, 4 апреля 1147 г. является юбилейной датой первого упоминания о Москве.

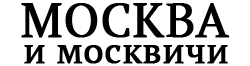

Москва «уже сделалась городом в древнерусском смысле этого слова, т. е. была обнесена укреплениями»

Была ли Москва в это время уже городом или нет, нельзя сказать вполне определенно, но есть кое-какие данные, которые склоняют нас к мысли, что она уже сделалась городом в древнерусском смысле этого слова, то есть была обнесена укреплениями. Ведь Москва рисуется нам крайним пунктом владений Юрия Долгорукого на западе, так же как Лобынск при устье Протвы был крайним северным городом черниговского князя Святослава Ольговича, а о Лобынске летопись говорит как о городе. Святослав едет из Лобынска в Москву как будто по знакомой местности, посылая вперед своего сына Олега с малой дружиной. Нет и намека на то, что дело происходит в какой-то отдаленной глухой стране, где опасности подстерегают путников на каждом повороте. На то же намекает и рассказ об обильном пиршестве, которым хозяин-князь угощает своих гостей, подаривших ему пардуса – живого барса или просто барсову шкуру. Видимо, в Москве можно было встретить и хорошо накормить дорогих гостей. Недаром И. Е. Забелин в своей «Истории Москвы», приводя известие 1147 г., рисует перед читателем картину богатой княжеской вотчины, к которой тянулись многие села и деревни, обслуживавшие крупное княжеское хозяйство. И трудно не согласиться с этим замечательным исследователем московской старины. «Обед силен», устроенный князем-хозяином в честь Святослава и его дружины, общее веселье, о котором также сообщает летопись, плохо вяжутся с представлениями о маленьком захолустном местечке, где нечем было угостить и встретить почетных гостей.

ПРЕДАНИЕ О БОЯРИНЕ КУЧКЕ – ПЕРВОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ МОСКВЫ

Мы видели, что Москва была городом вятичей. Между тем в первом летописном известии 1147 г. Москва оказывается городом, принадлежавшим не черниговским, а ростово-суздальским князьям. Слова «…приди ко мне, брате, в Москову» не оставляют никакого сомнения в том, что Москва была городом Юрия Долгорукого. Позже Москва неизменно оказывалась во владении также ростово-суздальских, а не рязанских князей, хотя ближайшие Лопасня и Коломна до конца XIII в. остаются рязанскими волостями. Когда же Москва перестала быть городом вятичей и перешла во владение суздальских князей, земли которых были заселены кривичами, как она попала в руки Юрия Долгорукого? Позднейшие московские легенды хорошо помнили о древнем московском владельце, боярине Стефане Ивановиче Кучке, которому принадлежала Москва до Юрия Долгорукого, насильственно ею завладевшего. Было время, когда на предания о Кучке ученые смотрели как на сплошной вымысел XVII в. и не видели в нем никакого зерна достоверности. Но народные предания имеют свою основу, нередко вовсе нелегендарную. Таковы и предания о Кучке, которые будут нами кратко изложены.

Предания о Кучке дошли до нас в двух поздних повестях или сказаниях о начале Москвы. Первую из них С. К. Шамбинаго назвал хронографическою повестью, другую – новеллой по характеру их содержания. Первая повесть носит название «О зачале царствующаго великого града Москвы, како исперва зачатся». Она начинается рассуждениями о том, как древний Рим и второй Рим – Константинополь возникли на крови, а потому и Москва как третий Рим должна была создаться «…по кровопролитию же и по закланию кровей многих». Таким образом, и при основании Москва во всем была равна своим предшественникам – Риму и Константинополю. В доказательство этой мысли приводится следующий рассказ, который мы передаем в переводе на современный язык.

«В лето 6666 (т. е. в 1158 г. – М. Т. ) великий князь Юрий Владимирович шел из Киева во Владимир град к сыну своему Андрею Юрьевичу, и пришел на место, где ныне царствующий град Москва, по обеим сторонам Москвы-реки села красные. Этими селами владел тогда боярин некий богатый именем Кучка, Стефан Иванов. Тот Кучка очень возгордился и не почтил великого князя подобающею честью, какая надлежит великим князьям, а поносил его к тому же. Князь великий Юрий Владимирович, не стерпя от него хулы, повелевает того боярина схватить и смерти предать; так и было. Сыновей же его Петра и Акима, молодых и очень красивых, и единственную дочь, такую же благообразную и красивую, именем Улиту, отослал во Владимир к сыну своему, ко князю Андрею Юрьевичу. Сам же князь великий Юрий Владимирович взошел на гору и обозрел с нее очами своими туда и сюда по обе стороны Москвы-реки и за Неглинною. И возлюбил те села и повелевает на том месте вскоре сделати малый деревянный город и прозвал Москва город по имени реки, текущей под ним. И потом князь великий отходит во Владимир к сыну своему князю Андрею Боголюбскому и сочетает его браком с дочерью Кучковою, с которой князь Андрей прижил и сыновей, рано умерших. И был у него отец его князь Юрий Владимирович немало времени и заповедал сыну своему князю Андрею Боголюбскому град Москву людьми населить и распространить»). Далее говорится, что Улита и ее братья Кучковичи устроили заговор и убили Андрея Боголюбского. За смерть князя отомстил его брат Михалко Юрьевич. Он перебил убийц брата, а Улиту велел «…повесити на вратах и растреляти из многих луков». К этому рассказу прибавлен краткий летописец, оканчивающийся известием о смерти Ивана Калиты.

Прежде чем перейти к рассмотрению исторического значения повести о зачале Москвы, расскажем о содержании второй повести, которая носит все черты устного народного сказания, какой-то исторической песни, нередко сбиваясь на песенный лад, с типичными оборотами народной поэзии. Она так и начинается песенными словами: «И почему было Москве царством быть и хто то знал, что Москве государством слыти».

Храм Покрова на Нерли, построенный Андреем Боголюбским. XII в.

По словам повести, на берегах Москвы когда-то стояли «…села красны хороши» боярина Кучки и его двух сыновей-красавцев, «…и не было столь хороших во всей Руской земле». Князь Даниил велел боярину отдать своих сыновей к нему на службу. Кучка побоялся отказать и отдал их Даниилу, а тот взял их к себе во двор, пожаловал одного в стольники, а другого в чашники. Братья понравились княгине Улите Юрьевне и сделались ее любовниками. Преступная связь должна была обнаружиться, и Улита вместе с Кучковичами задумала убить князя. Братья напали на князя во время охоты, но Даниил ускакал на коне. Бросив коня, он побежал к реке Оке и стал умолять перевозчика перевезти его на другой берег реки, обещая подарить дорогой перстень. Перевозчик протянул за перстнем весло, схватил перстень, а затем оттолкнул лодку и оставил князя на берегу. В отчаянии Даниил побежал вдоль Оки. Наступил вечер «…темных осенних ночей». Не зная, куда укрыться, князь влез в сруб, где был похоронен мертвец, и заснул в срубе, забыв страх «от мертвого». Кучковичи испугались, что упустили князя живым, но злая княгиня Улита дала им любимого княжеского пса – «выжлеца» (т. е. гончую собаку). Пес стал искать хозяина и нашел дорогу к срубу: «…и забив пес главу свою в срубец, а сам весь пес в срубец не вместися». Кучковичи нашли и убили князя, а сами вернулись в Суздаль и стали жить с княгиней. Тогда верный слуга Даниила увез его малолетнего сына Ивана во Владимир к дяде Андрею Александровичу. Тот отомстил убийцам и воспитал Ивана Даниловича.

Какое же зерно истины найдем мы в обоих повествованиях?

Древнейшие летописи ничего не знают о боярине или тысяцком Кучке, но его дети Кучковичи и Петр, «зять Кучков»,- лица исторические. Они составили заговор против Андрея Боголюбского и убили его в 1174 г. Начальник же убийцам был Петр, Кучков зять, Анбал Ясин ключник, Яким Кучкович, сообщает Ипатьевская летопись. Повесть о зачале царствующего града Москвы делает Петра и Акима братьями, называет и княгиню Улиту их сестрой, а их отцом боярина Кучку. Но можно ли сомневаться в том, что боярин Кучка действительно существовал, если нам известны его зять и сын? Видимо, это была сплоченная и сильная боярская семья, настоящий род Кучковичей, оставивший по себе прочную память в народных преданиях. Еще долго после убиения Андрея Боголюбского ходили легенды о Кучковичах, записанные не позже середины XV в. Рассказывали, что Всеволод Большое Гнездо отомстил за убитого брата: «Кучковичи поймал, и в коробы саждая в озере истопил». Предание о гибели Кучковичей прочно держалось в людской памяти, и даже в XIX в. поблизости от Владимира показывали болотистые озера, по поверхности которых передвигались плавучие торфяные островки – их считали коробьями с останками проклятых Кучковичей.

Имя Кучки осталось не только в легендах, но и в названиях местностей. В XV в. в Суздальской земле упоминается волость Кучка, в Москве тогда же хорошо знали урочище Кучково поле, находившееся в районе позднейших Сретенских ворот. Но самое важное то, что еще во второй половине XII в. Москва носила двойное название: «Москва рекше Кучково». Иными словами: «Москва, то есть Кучково». Таким образом, предание XVI-XVII вв., рассказывающее об обычном московском эпизоде – преступной связи боярыни-княгини с молодыми слугами ее мужа, эпизоде, увековеченном в знаменитой песне о Ваньке-ключнике, сохранило отзвук какого-то действительного события, связанного с именем Кучки. Боярина Кучку народное предание считало первым владельцем Москвы. Обратим внимание и на то, что само название Кучково оканчивалось на «о», как обычно называют до сих пор села в Московской области, да и вообще в России, по имени их владельцев (Федорово, Иваново, Петрово и т. д.), «Села красные» боярина Кучки («Кучково село») – это историческая реальность. Они говорят нам о первом владельце Москвы, боярине Кучке, вероятно, имевшем укрепленный замок-городок, который позже заменил княжеский городок Москва. Была ли с этим связана какая-либо личная трагедия первого московского владельца Кучки или нет, этого мы достоверно не знаем, но упорная традиция о насильственном захвате Москвы суздальскими князьями, возможно, опирается на действительные факты. Напомним здесь, что Кучково поле в Москве находилось поблизости от реки Неглинки и городища Николы на Грачах. Нет ничего невероятного в том, что легендарный Кучка был одним из вятических старшин или князьков, отстаивавших свои земли от притязаний Юрия Долгорукого.

ОСНОВАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ГОРОДКА – ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ

О Юрии Долгоруком как основателе городка в Москве сообщается в так называемой Тверской летописи, где читаем, что в 1156 г. «…князь великий Юрий Володимерич заложи Москву на устий же Неглинны, выше реки Яузы». С. Ф. Платонов не доверяет этому известию, видя в нем позднейшее припоминание, так как в 1156 г. Юрий Долгорукий находился на юге России и не мог строить городка на Москве. Но неточная дата еще не означает, что событие приурочено неверно или выдумано. Утверждение Юрия Долгорукого в Москве было только частью его обширной деятельности по освоению западных окраин Суздальского княжества. В 1152 г. Юрий Долгорукий «…град Переяславль от Клещина перенес и созда больши стараго, и церковь в нем постави камену святаго Спаса». Новый город иногда стали называть Переславлем Новым, а старый Переславль, называвшийся Клещиным, запустел. Таким образом, и при построении Переславля происходило то же явление, что и при построении Москвы. Юрий Долгорукий основывает город на новом месте и дает ему новое название. К тому же 1152 г. относится и построение Юрьева-Польского, а в 1154 г. строится Дмитров, названный в честь Дмитрия-Всеволода, одного из сыновей Юрия Долгорукого, впоследствии Всеволода Большое Гнездо. Замечательнее всего, что в Дмитрове также сохранялось предание о построении города на новом месте и существовании до него более раннего поселения.

Георгиевский собор, построенный в г. Юрьеве-Польском Юрием Долгоруким. Рельефы 1152 г.

Нетрудно заметить и некоторое общее направление строительной деятельности Юрия Долгорукого – его стремление закрепить важные стратегические и торговые пункты. Дмитров возник там, где начинается судоходный путь по Яхроме, откуда можно было речным путем добраться до Волги. К Дмитрову сравнительно близко подходит верховье Клязьмы, важнейшего торгового пути Суздальского княжества. Та же Клязьма подходит и к Москве-реке. Почти одновременное построение Москвы и Дмитрова имело своим назначением укрепить подступы к Клязьме со стороны Яхромы и Москвы-реки.

На особое значение соседства Клязьмы с Москвой-рекой для роста нашего города давно уже обратил внимание И. Е. Забелин. Он указал на местонахождение села Мытищи, где между Яузой и Клязьмой лежит водораздельный участок, который проходили сухим волоком, перетаскивая или провозя на колесах речные суда. Между тем в Москве еще в XII в. существовало предание, что первоначальный «градец малый», приписываемый легендарному Мосоху, был поставлен на устье Яузы. По преданию, он находился там, «…идеже и днесь стоит на горе оной церковь каменная святаго и великаго мученика Никиты». Высокий холм с церковью Никиты Мученика является прекрасным памятником XVI в. и теперь возвышается над берегом реки Москвы. Этот район нашего города принадлежит к числу очень древних. Поэтому существование на устье Яузы какого-то городка в отдаленном прошлом, вероятно, предшествовавшем не только городку Юрия Долгорукого, но и «красным селам» боярина Кучки, весьма вероятно. При устье Яузы кончался путь от бассейна Клязьмы к Москве-реке. Здесь стояли речные суда, вследствие чего полузатопляемый лужок, примыкавший с востока к Китай-городу (где позже находился Воспитательный дом), даже в XV в. назывался Пристанищем, а гора на правом берегу Яузы, у церкви Николы-Воробьино, еще долго называлась Гостиной горой. Само село Мытищи в XV в. именовалось как Яузские Мытищи.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О НАЗВАНИИ «МОСКВА»

Мы видели уже, что древняя традиция знала два названия нашего города – Москва и Кучково. Название Кучково находит себе объяснение в предании о боярине Кучке, тогда как слово Москва до сих пор остается камнем преткновения для ученых. И. Е. Забелин, следуя за З. Ходаковским, высказывал мнение, что слово Москва происходит от «мост» (имя Москва «…есть сокращение Мостковы, Мостквы, производного от слова Мост»). Однако такое объяснение слова Москва представляется во всех отношениях неубедительным. Не забудем, что Москвой с давнего времени назывался не только город, но и река, притом река большого протяжения (425 км). Спрашивается, когда же успела эта большая река получить прозвание от города, который становится известен только с середины XII в. да и в указанном столетии носил еще второе название (Кучково). Аналогичного явления, переноса названия от города к большой реке (подчеркиваем – к большой), мы на русской территории не найдем, особенно если вспомним о прочной традиции, сохранившей нам названия даже более мелких рек Московской области (Нимфа, Руза и т. д.).

Ясно, что речь должна идти об обратном – переносе названия реки на название города, чему найдем немало примеров (Полоцк от Полоты, Витебск от Видьбы и т. д.). Так объяснял название Москвы и автор сказания о зачале Москвы, говоря, что Юрий Долгорукий назвал город по имени текущей под ним реки. Прозвание города Москвой только обозначает, что он находился на берегу Москвы. Пока же расшифровки значения слова Москва не сделано, так же как не расшифровано и то, что обозначают названия остальных рек Московской области.

БЫСТРЫЙ РОСТ ГОРОДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII В.

Во второй половине XII в. Москва упоминается сравнительно редко и обычно в связи с военными событиями. Однако уже замечаются явный рост города и повышение его общего значения среди других городов Суздальской земли. Москва выступает перед нами прежде всего в качестве крайнего оплота Суздальской земли на ее западной окраине, передового пункта по отношению к Рязанской земле. Не забудем того, что обычная дорога из Рязани во Владимир шла кружным путем по Москве-реке и далее по Клязьме, так как Владимир и Рязань разделяли непроходимые леса и болота. Это своеобразное положение Москвы как перевалочного пункта между Рязанью, Черниговом и Владимиром становится все более заметным к концу XII в., когда она играет важную роль во время княжеской междоусобицы, последовавшей после смерти Андрея Боголюбского. В 1175 г. в нее пришли два князя, стремившиеся утвердиться в Суздальской земле,- Михалко Юрьевич и Ярополк Ростиславич. Они шли из Чернигова, видимо, той же торной дорогой, по которой ранее добрался до Москвы Святослав Ольгович. Ярополк поехал из Москвы в Переславль-Залесский, Михалко – во Владимир. Здесь мы чрезвычайно наглядно видим удобное положение Москвы как конечного пункта дорог, идущих из Чернигова. Из Москвы открывался путь и во Владимир, и в Переславль, и в Великий Новгород.

Еще большее значение имела Москва для связи Владимира с Рязанью. Когда Всеволод Большое Гнездо предполагал идти походом на Чернигов, он выбрал местом сбора войска Москву (1207 г.).

Сюда пришли сыновья Всеволода – Константин, княживший в Ростове, Юрий, Ярослав и Владимир. Собралось большое войско, в котором находились не только суздальцы, ростовцы и переславцы, но и новгородцы, псковичи, ладожане и новоторжцы, пришедшие вместе с Константином. Москва представляется в этом известии как важная стратегическая база. Тут есть возможность прокормиться и отдохнуть большой рати накануне нового похода. Москва начала XIII в.- не просто пограничный пункт, а удобное место для сбора и отдыха войск, база для действий против черниговских князей.

Прибыв в Москву 19 августа 1207 г., Всеволод тщетно ожидал прихода рязанских князей. Наконец, он сам двинулся к Оке и раскинул свои шатры на ее берегах. Здесь к нему явились рязанские князья, которых Всеволод обвинил в измене и взял под арест. Отсюда он начал поход в Рязанскую землю и одержал над рязанскими князьями победу.

В свою очередь, рязанские князья, напав на земли Всеволода, обрушились на Москву и разорили ее окрестности как передового оплота Владимиро-Суздальской Руси. Поэтому Москва упоминается каждый раз, когда речь идет о борьбе владимирских и рязанских князей.

Как ни малочисленны известия о Москве XII в., но за их скудными летописными строками уже можно различить признаки ее экономического роста. Рассказывая о нападении на Москву рязанского князя Глеба в 1177 г., летописец роняет драгоценные слова: «Глеб на ту осень приеха на Московь и пожже город весь и села». Значит, Москва не просто село или неукрепленный посад, а крепость («город»), к тому же еще окруженная селами. Так складывались предпосылки к созданию особого Московского княжества, впервые появившегося в начале XIII в.

МОСКВА – СТОЛИЦА УДЕЛЬНОГО КНЯЖЕСТВА

Со смертью Всеволода Большое Гнездо распалось единство Владимиро-Суздальской земли. Сыновья Всеволода разделили между собой отцовские земли: старший, Константин, сел в Ростове, Юрий – во Владимире, Ярослав – в Переславле-Залесском. Четвертым по старшинству был Владимир, ему достался Юрьев-Польской. Москва осталась в руках Юрия, княжившего во Владимире. В этом распределении земель Юрьев-Польской как будто представляется более завидным, чем Москва, но в действительности было по-иному. Князь Владимир считал себя обиженным и не захотел княжить в Юрьеве. Бросив свое княжество, он бежал сначала в Волоколамск, а оттуда в Москву – «…и седе ту в брата своего городе в Гюргове». Владимир действовал по соглашению со старшим братом Константином против Юрия и Ярослава. Когда же Константин примирился с братьями, положение Владимира стало опасным. Юрий осадил Москву и принудил непокорного младшего брата покинуть захваченный город в обмен на далекий Переяславль-Русский.

Действия Владимира отнюдь не были его внезапной авантюрой. Он опирался на самих москвичей и хотел прочно утвердиться в Москве. Пока воевали его старшие братья, он вместе с дружиной и «москвичами» подступил к Дмитрову, принадлежавшему Ярославу. Дмитровцы мужественно защищались и отбили нападение. В кратком известии об этом событии, которое помещено только в одном летописце, находим кое-какие любопытные подробности. Владимир осаждал Дмитров «…с москвичи и с дружиною своею», чуть не был застрелен осажденными и бежал, испугавшись прихода Ярослава. Тут впервые упоминаются «москвичи», и этот термин звучит многознаменательно. Конечно, под ним понимаются не только горожане, но в то же время и не одни землевладельцы со своими вооруженными отрядами. «Москвичи» – целый комплекс понятий, обозначение жителей города и прилегавшей к нему округи. Характерно и само предпочтение Москвы соседнему Юрьеву-Польскому, находившемуся в богатой сельскохозяйственной местности. Одного этого факта достаточно для того, чтобы признать, что Москва сильно подвинулась вперед и стала на пятом или шестом месте среди других городов Владимиро-Суздальского княжества, ниже Владимира, Суздаля, Ростова и Переславля, но выше Юрьева-Польского.

РАЗОРЕНИЕ МОСКВЫ ТАТАРАМИ

Еще яснее и выразительнее выступает перед нами значение Москвы как крупного населенного пункта в известиях о разорении ее татарами. Полчища Батыя вторглись в Русскую землю со стороны Рязанского княжества. Разорив Рязань, они подступили к Коломне, которую защищали в числе других воинов и москвичи. Пользуясь численным и техническим перевесом, татары разбили русское войско. Князь Всеволод Юрьевич, сын великого князя, бежал во Владимир, «а москвичи к Москве». За ними шли татары, обступившие Москву, вероятно, в январе 1237 г. Но представим здесь место сообщениям самой летописи: «Взяша Москву татарове, и воеводу убиша Филипа Нянка за правоверную хрестьянскую веру, а князя Володимера яша руками, сына Юрьева, а люди избиша от старьца и до сущаго младенца; а град и церкви святыя огневи предаша, и манастыри вси и села пожгоша и много именья вземше отъидоша».

Из этого известия узнаем о существовании в Москве не только крепости («града») и окружающих ее сел, но и о церквах и монастырях, о большом имуществе, награбленном татарами. Так можно было писать лишь о сколько-нибудь значительном городском центре. Тогда станет понятной и сцена, разыгравшаяся под стенами Владимира, осажденного татарами. Владимирцы пустили стрелы в татар, а те закричали: «Не стреляйте». Татары подъехали к воротам и показали пленного князя Владимира. Они явно били на эффект и гордились взятием крепкой Москвы.

В связи с этим не будет бесполезным вспомнить об одном замечательном месте, которое имеется в «Истории завоевателя мира» Джувейни (умер в 1282 г.). По словам Джувейни, монголы покорили русские земли до города М. к. с. (варианты – Машку, М. л. с, Микес). Жители города были «…по многочисленности своей [точно] муравьи и саранча, а окрестности были покрыты болотами и лесом, до того густым, что [в нем] нельзя было проползти змее. Царевичи сообща окружили [город] с разных сторон и сперва с каждого бока устроили такую широкую дорогу, что [по ней] могли проехать рядом три-четыре повозки, а потом против стен его выставили метательные орудия. Через несколько дней они оставили от этого города только имя его и нашли [там] много добычи».

Если отвлечься от сказочных подробностей о том, что всего в этом городе погибло 270 тыс. человек (у каждого убитого отрезали ухо), то в остальном рассказе не найдем ничего не достоверного и не согласного с летописью, вплоть до подробностей о глухих лесах и болотах, окружавших Москву. Не забудем и того, что весь рассказ Джувейни о походе на Булгар и Русь имеет некоторые параллели с нашей летописью. Так, слова Джувейни о силе татарского войска – «…от множества войска земля стонала и гудела, а от многочисленности и шума полчищ столбенели дикие звери и хищные животные» – находят полную параллель в нашей летописи: «…и не бе слышати от гласа скрипания телег его, множества ревения вельблуд его, и ржания от гласа стад конь его». Еще более образы Джувейни находят сходства с выражениями русских исторических песен о татарских погромах. Поэтому сомнения издателей работы покойного В. Г. Тизенгаузена о невозможности под городом М. к. с. понимать Москву не представляются нам достаточно убедительными. В конце концов Джувейни мог записать один из рассказов о татарском нашествии на Русь, в котором могла упоминаться Москва, подобно тому, как Ипатьевская летопись сохранила рассказ об осаде татарами ничем особенно не замечательного Козельска.

«Полчища Батыя вторглись в Русскую землю со стороны Рязанского княжества»

Известие о разорении Москвы татарами дает нам еще одну любопытную деталь, указывающую на тесную связь Москвы с владимирскими князьями. Ведь московский князь Владимир был сыном великого князя владимирского Юрия Всеволодовича. В числе других отрядов Залесской земли отряд москвичей ходил против татар к Коломне, оттуда после поражения князь Всеволод Юрьевич бежал во Владимир. Татары шли буквально по пятам. Взяв Москву, они повернули прямо на Владимир, так как Москва была соединена с ним кратчайшим и удобнейшим путем по Клязьме.

МИХАИЛ ХОРОБРИТ

Близость Москвы к Владимиру объясняет нам попытку нового московского князя Михаила. Ярославича Хоробрита захватить в свои руки Владимирское княжение. Михаил был сыном Ярослава Всеволодовича, братом Александра Невского. В некоторых источниках он именуется как «князь Михаила Ярославич Московский». Есть предположение, что Москва досталась ему в княжение по отцовскому завещанию, так как по смерти Ярослава брат его, новый владимирский великий князь Святослав Всеволодович, посадил по городам своих племянников, «яко же уряди» князь великий Ярослав Всеволодович. Поколенные росписи сыновей Ярослава по-разному показывают старшинство Михаила. Одни (роспись, приложенная к истории С. М. Соловьева) делают его самым младшим в потомстве Ярослава, другие показывают его тотчас же после Александра Невского. С последним, видимо, и надо согласиться, иначе мы должны были бы считать, что Михаил совершал свои подвиги чуть ли не малолетним. О его характере говорит прозвание Хоробрит от древнерусского слова «хоробровати» – храбриться. Соответствующую параллель находим в «Слове Даниила Заточника», памятнике того же XIII в.: «…лучше един мудр десяти хоробрующих без ума».

Жизнь Михаила Хоробрита действительно оправдывает насмешливую фразу Заточника о хоробрующих без ума. Опираясь на Москву, Михаил выгнал из Владимира своего слабого дядю Святослава Всеволодовича и захватил в свои руки великое княжение, но в том же 1248 г. погиб в битве с литовцами и был похоронен во владимирском Успенском соборе епископом Кириллом.

Город Владимир. XII в.

Кратковременное княжение Михаила в Москве бросает особый свет на положение этого города среди других русских городов середины XIII в. Михаил Хоробрит первый показал, что ближайшая дорога к владимирскому великокняжескому столу лежит из Москвы, которая являлась ключом к бассейну Клязьмы с запада.

НАЧАЛО КНЯЖЕНИЯ ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

После сообщения о смерти Михаила Хоробрита известия о Москве надолго пропадают со страниц летописи, появляясь вновь только под 1282 г. в связи с рассказом о смутах между великим князем Дмитрием Александровичем и его братом Андреем. В Переславль, где засел Дмитрий, пришли тверичи, москвичи и новгородцы. Во главе москвичей стоял младший из сыновей Александра Невского князь Даниил. Никоновская летопись называет его великим князем московским, но более ранние летописи говорят кратко: «Московской Данило Александровичь… с москвичи». Из этих слов не вполне ясно, о чем идет речь, – пытался ли Даниил утвердиться в Москве с помощью москвичей, желавших иметь особого князя, или он уже в 1282 г. был московским князем. Дело в том, что у нас есть и другое свидетельство, по которому Даниил утвердился в Москве значительно позже. Так, Супрасльская летопись, сообщая о кончине Даниила, добавляет, что он «княжив лет 11» – слова, пропущенные в других летописях.

Поскольку мы знаем, что Даниил умер в 1303 г., началом его московского княжения надо положить 1292 г. Имеется и еще одно свидетельство, помещенное в Степенной книге. По нему Даниил получил в наследство от отца Москву, где и возрос. Это свидетельство принято нашими историками как вполне достоверное, хотя оно является только отголоском поздних преданий о Данииле и Москве XIII в. При Иване Грозном, когда была составлена Степенная книга, т. е. почти через три столетия после смерти основателя династии московских князей, о Данииле писали только на основании преданий и домыслов. Единственным ценным указанием жития можно считать свидетельство, что Даниилу было два года, когда умер его отец Александр Невский. Следовательно, Даниил родился около 1261 г.

Из противоречивых показаний летописей как будто можно сделать одно заключение – признать ошибкой или данные Супрасльской летописи, или противоречащее ей свидетельство Никоновской летописи, называющей Даниила московским князем уже в 1282 г. Но возможно и другое предположение – признание ошибки в дате, поставленной в Супрасльской летописи, особенно ценной для истории ранней Москвы. Вместо цифры 11 в ней могло стоять 21, так как буквы «i» для обозначения 10 и «к» для обозначения 20 очень близки по написанию. Тогда окажется, что Даниил сделался московским князем в 1282 г.

Этот год был ознаменован междоусобной борьбой между сыновьями Александра Невского – великим князем Дмитрием и его братом Андреем Городецким. Андрей привел с собой татар, которые страшно разорили окрестности Владимира, Суздаля, Юрьева и Переславля. Так перед нами обозначается та дорога, по которой шли к Переславлю, стольному городу Дмитрия, татары. Москва оказалась в стороне от этой дороги, может быть, потому, что Даниил удачно воспользовался смутами, чтобы с помощью татар утвердиться на московском княжении и видимой покорностью избежать их нападения. Поэтому он и оказался под Переславлем вместе с москвичами, пришедшими по ханскому требованию воевать против Дмитрия Александровича.

КНЯЖЕНИЕ ДАНИИЛА В МОСКВЕ

Новое известие о Данииле и о Москве прочтем в летописи только под 1293 г. Это известие также говорит о княжеской усобице, результатом которой было появление в Северной Руси татарского царевича Дуденя (Туденя) и разорение 14 русских городов. В числе их была и Москва, так как на этот раз Даниил поддерживал великого князя Дмитрия Александровича, вновь вызвавшего ханский гнев. Татары пришли к Москве от Переславля-Залесского «…и московского Даниила обольстиша» (т. е. обманули), ворвались в Москву и разорили ее с окружающими селами – «…и взяша Москву всю, и волости и села».

В словах «…и московского Даниила обольстиша» чувствуется какое-то удивление перед тем, что удалось обмануть даже опытного Даниила Московского. Вскоре после Дуденеевой рати Дмитрий умер. Из сыновей Александра Невского остались в живых только Андрей и Даниил. С этого времени московский князь начинает проявлять большую политическую активность.

В 1297 г. на княжеском съезде во Владимире в присутствии ханского посла Даниил выступал совместно с тверским князем Михаилом Ярославичем и переславским князем Иваном Дмитриевичем. Он стоял как бы во главе княжеской группировки, боровшейся против Андрея Александровича и его союзников «… и за малым упасл бог кровопролитья, мало бою не было, и поделившеся княжением, и разъехашася кождо в свояси». Москва со своим князем Даниилом Александровичем вступает в ранг крупных русских городов. Московский князь делается политической фигурой, что тотчас же сказывается на расстановке княжеских сил.

В 1301 г. князья вновь собрались на съезд в Дмитрове. Летопись на этот раз упоминает только 4 князей: великого князя Андрея, князей тверского, московского и переславского. Между ними был заключен мир. Только Иван Дмитриевич Переславский не договорился с Михаилом Тверским. Вскоре Иван умер и благословил на свое место Даниила Московского в Переславле княжить, «…того бо любляше паче инех». Так владения московского князя сразу сильно расширились. Вместе с Переславлем к московским князьям, возможно, отошел и Дмитров, имевший важное торговое и стратегическое значение для Москвы.

Несколько раньше Даниил ходил войной на Рязанскую землю и сражался под самой Рязанью (Переяславлем-Рязанским). Здесь он захватил в плен князя Константина Рязанского «некоею хитростью» и привел его в Москву. Следствием этого похода было присоединение к Московскому княжеству Коломны, лежащей при впадении Москвы-реки в Оку. В руках московских князей оказались не только Москва, но и Переславль и Коломна.

Даниил умер 5 марта 1303 г. как «внук Ярославль, правнук великого Всеволода», наследник великих князей владимирских. С его смертью для Москвы кончился период скромного существования в качестве второстепенного удельного города, началось возвышение Москвы сперва как центра Северо-Восточной Руси, а потом как центра всей России.

ГЛАВА II. ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ МОСКВА

КНЯЖЕНИЕ ЮРИЯ ДАНИЛОВИЧА

Даниил Александрович умер рано, всего 40 с лишним лет от роду. Московские князья XIV в. вообще были недолговечны и обычно умирали в цветущем возрасте. Юрий Данилович умер 45 лет. Семен Гордый, Иван Иванович и Дмитрий Донской скончались, не достигнув даже 40 лет, и только Ивана Даниловича Калиту смерть застала на шестом десятке лет.

У Даниила было пять сыновей: Юрий, Александр, Борис, Иван, Афанасий. На первых порах братья держались дружно и общими силами боролись с неприятелями, «…князь Юрьи Даниловичь Московскый с братьею своею», как их называет летописец. Позже узнаем, что Даниловичи сидели в Москве большим родом и воевали с тверскими князьями. Впрочем, согласие между ними продолжалось недолго. В 1307 г. князья Александр и Борис отъехали в Тверь, по-видимому, не поделив отцовского наследства. На следующий год Александр умер, а Борис вскоре вернулся в Москву и снова сражался на стороне брата.

Юрий Данилович был еще молодым, когда сделался московским князем. Ему исполнилось только 22 года. С самого начала он показал себя способным и ловким политиком. Юрий охотно действовал силой там, где нельзя было поступить иначе, но в других случаях выступал умелым дипломатом. К тому же он обладал способностями привлекать к себе симпатии населения. В день отцовской смерти Юрий находился в Переславле, и переславцы так боялись потерять своего князя, что «не пустиша его и на погребение отне». Юрий пользовался привязанностью и москвичей, оплакавших его раннюю кончину, «весь народ плачем великым», как пишет об этом не московский, а новгородский летописец, следовательно, автор беспристрастный, не имевший непосредственных побуждений сочинять неумеренную похвалу в честь московского князя.

Присоединение Переславля к Москве резко изменило равновесие сил в Северо-Восточной Руси в пользу московских князей. Недаром же Переславль и в XVI в. занимал особое место среди владений московских царей. На торжественных обедах по случаю венчания на великое княжение Дмитрия подавались переславские сельди, «…как думают, потому,- пишет посол австрийского императора,- что Переяславль никогда не отделялся от Московии или монархии». Переславцы не только не сопротивлялись москвичам, но их поддерживали. В 1306 г. князь Иван Данилович разбил тверского боярина Акинфа с помощью переславской рати, на соединение с которой приспела московская рать. На поле битвы пал сам боярин Акинф, и это «убиение Акинфово» надолго запомнилось московскими родословцами.

Юрий Данилович решил во что бы то ни стало удержать Переславль за собой. В 1304 г. на съезде в Переславле, куда прибыли князья и митрополит Максим, читались ханские ярлыки. Однако Юрий не побоялся даже Золотой Орды и не уступил Переславля. С проницательностью настоящего политика он понимал, что Москва может считаться безопасной от нападений только тогда, когда ей будут подвластны ближайшие стратегические пункты. Чтобы прибрать их к рукам, московский князь не брезговал никакими средствами. Сразу же после смерти отца Юрий захватил Можайск и взял в плен можайского князя Святослава. Тем самым московские князья получили в свои руки верхнее течение Москвы-реки и утвердились в непосредственном соседстве со Смоленской землей.

За краткими и скудными летописными заметками перед нами раскрывается образ смелого и хищного князя, умеющего пользоваться обстоятельствами и не очень стесняющегося в выборе средств. О мрачной трагедии говорят краткие слова летописи: «Toe же зимы князь Юрьи князя Костянтина убил Рязанского». Смерть рязанского князя окончательно закрепила за московским князем такой важный город, как Коломна, при впадении Москвы-реки в Оку. Весь бассейн Москвы-реки оказался под контролем московских князей, от Можайска до Коломны. Юрий проявлял необыкновенную подвижность и не боялся трудностей и опасностей. Враги подстроили ему засаду в Суздале. «Переимали, да не изнимали»,- торжествует по этому поводу современник, благожелательно настроенный к московскому князю. Коварство, измена, засады, внезапные набеги, все черты рыцарски разбойничьих приемов борьбы, столь характерные для средневековых западноевропейских баронов, бросаются нам в глаза при чтении летописных текстов, относящихся к княжению Юрия Даниловича. Впрочем, таковыми же были и его враги, тверские князья, отравившие («зельем уморена бысть») взятую ими в плен жену Юрия.

Главная цель, которой добивался Юрий, было великое княжение. Соперничающие князья отправились в Орду, откуда вернулся победителем тверской князь Михаил Ярославич. После этого Михаил дважды ходил с войском на московского князя. Первый раз он приходил «ратию к Москве» в 1307 г. Во время второго похода под самой Москвой произошел бой (25 августа 1308 г.), но попытка тверичей взять Москву не увенчалась успехом («града не взяша»). Московский Кремль и на этот раз оказался недоступным для неприятелей, как неоднократно случалось и раньше, и позже этого.

В борьбе с Тверью московский князь опирался на золотоордынскую помощь. Он был женат на Кончаке, сестре хана Узбека, переименованной в христианстве в Агафию. Тем самым Юрий Данилович сделался своим человеком в ханской ставке. Между тверским и московским князьями завязалась ожесточенная борьба. В 1317 г. московский князь, поддержанный татарской силой во главе с Ковгадыем, подступил к Твери «ратью великою». При Бортеневе, в 40 км от Твери, московские и татарские полки были наголову разбиты. В плен попали брат московского князя Борис и его жена Кончака. Юрий бежал в Новгород.

Сношения московского князя с Новгородом начались очень рано. В 1314 г. Юрий приехал в Новгород вместе с младшим братом Афанасием «…и ради быша новгородци своему хотению». С этого времени начинается постоянная дружба между новгородцами и Юрием. Теперь он снова нашел поддержку – «…и идоша с ним весь Новгород и Псков». Богатый Новгород был выгодным союзником для старшего Даниловича, особенно тогда, когда шла речь о поездке в Орду. Там русские князья должны были не скупиться на деньги, потому что татары были «…не сыти сущи мздоимства». В сентябре 1318 г. Михаил Ярославич погиб в Орде, и великое княжение перешло московскому князю. Юрий стал не только московским князем, но и великим князем всей Руси. В 1322 г. он в течение месяца осаждал Выборг. На следующий год Юрий вместе с новгородцами построил каменный город Ореховец или Орешек, ныне Шлиссельбург. Тогда же Новгород заключил со Швецией известный Ореховецкий договор, определивший шведские и русские границы. Юрий выступал в этом договоре уже не только как новгородский, но и как русский великий князь, называя шведского короля Магнуса своим братом, «князем свейскым». Смерть Юрия в Орде (1325 г.) закончила длительный период борьбы за великое княжение. Оно ненадолго перешло к тверскому князю Александру Михайловичу. На место непоседливого и воинственного Юрия на московский стол сел его младший брат Иван Данилович. Из пяти Даниловичей в живых остался один только Иван, остальные умерли бездетными. Благодаря счастливому стечению обстоятельств в руках Ивана Даниловича оказалась вся московская «отчина», он был единственным наследником отца и братьев.

ИВАН КАЛИТА В ПРЕДАНИЯХ

Имя Ивана Даниловича Калиты навеки осталось в памяти москвичей как имя князя-строителя, который первым украсил и расширил Москву. Современники не обвиняют Ивана в убийстве своих соперников, как обвиняли старшего Даниловича, но память о нем быстро начала обрастать различными легендами. Иван Данилович – первый из московских князей, получивший прозвище, и притом очень характерное. Калита – называли его впоследствии москвичи, и, может быть, это прозвище восходит ко времени его владельца, а не является позднейшим домыслом. Калита – кожаная сумка или кошелек.

В прозвище московского князя порой готовы видеть какую-то иронию. Мошна – вот что могли сказать современники или ближайшие потомки об Иване Даниловиче, как полунасмешливо-полузавистливо отзываются люди о богатых и одновременно скопидомных хозяевах. Но прозвищу московского князя придавалась и более благоприятная окраска, изображающая его благотворителем, всегда носившим сумку с деньгами для раздачи бедным. Такое объяснение прозвища Калиты представляется на первый взгляд только благочестивой легендой, однако сохранился любопытный отрывок, рассказывающий о щедрости Ивана Даниловича.

«В лето 6837 (т. е. в 1329 г. – М. Т. ),- говорится в нашем отрывке,- князь великий Иван Данилович ходил на миру в Великий Новгород и стоял в Торжке. И пришли к нему святого Спаса притворяне с чашею, 12 мужей на пир. И воскликнули 12 мужей, приворяне святого Спаса: «Бог дай многа лета великому князю Ивану Даниловичу всея Руси. Напой, накорми нищих своих». И князь великий спросил бояр и старых людей новоторжцев: «Что это за люди пришли ко мне?» И сказали ему мужи новоторожцы: «Это, господин, притворяне святого Спаса, а ту чашу дали им 40 калик, пришедших из Иерусалима». И князь великий посмотрел у них чашу, поставил ее на свое темя и сказал: «Что, братья, возьмете у меня вкладом в эту чашу?» Притворяне отвечали: «Чем нас пожалуешь, то и возьмем». И князь великий дал им гривну новую вклада: «А ходите ко мне во всякую неделю и берите у меня две чаши пива, третью – меду. Также ходите к наместникам моим и к посадникам и по свадьбам, а берите себе три чаши пива».

Как часто изображали Ивана Калиту в виде умного, но расчетливого и скупого домохозяина, и как живо возникает перед нами совсем иной образ щедрого и даже несколько впечатлительного князя. Древнюю чашу, которую по тому же сказанию принесли из Иерусалима калики перехожие, делают предметом почитания, и Калита благоговейно ставит ее себе на голову. Сцена происходит на пиру в присутствии бояр и новоторжцев. А что перед нами не только легенда, а отголосок действительности XIV в., говорит одна статья в требнике, кончающаяся возгласом притворяй святого Спаса: «Дай бог и на многа лета великому князю Ивану Даниловичу всея Руси».

Рассказы о щедрости Ивана Калиты к нищим ходили и среди московского населения. Любопытнейшее «Видение о великом князе Иване Даниловиче» читаем мы в житии Пафнутия Боровского, написанном в XVI в. Одна черница видела в раю князя великого Ивана Даниловича Московского, «…нарицаху его Калитою сего ради: Бе бо милостив зело и ношаше при поясе калиту всегда насыпану сребряниць и куда шествуя даяше нищим сколка вымется. Един же от нищих взем от него милостыню, и помала том же прииде. Он же вторицею даст ему, и пакы от инуду зашед просяще. Он же и третицею даст ему рек: «Возми, несытые зеницы». Отвещав же рече ему той: «Ты несытый зеницы, и зде царствуеши, и тамо хошещи царствовати». И от сего яве есть, яко от Бога послан бяше, искушая его и извещая ему, яко по Бозе бяше дело его еже творит».

«ТИШИНА ВЕЛИКА» ДЛЯ МОСКВЫ

Княжение Ивана Калиты отличалось одной особенностью, драгоценной для москвичей. «Сел великий князь Иван Данилович на великом княжении всея Руси, – пишет летописец,- и была оттоле тишина великая на 40 лет, и перестали татары воевать Русскую землю и убивать християн, и отдохнули и опочили християне от великой истомы и многой тягости, от насилья татарского, и была оттоле тишина велия по всей земли». Запись сделана спустя много лет после смерти Калиты, княжившего всего 15 лет, по крайней мере спустя четверть века после его смерти.

Но послушаем отзыв современника, написанный тотчас же после смерти Ивана Калиты и, пожалуй, еще более восторженный. «Многогрешные» дьяки, Мелентий и Прокоша, переписали в 1339 г. в Москве Евангелие для церкви или монастыря Богородицы на Северной Двине. Они работали по заказу чернеца Анания. «О сем бо князи великом Иване, – пишут дьяки, – пророк Езекий глаголет: «В последнее время в апустевшей земли на западе востанет цесарь правду любяй; суд не по мзде судяй, ни в поношение поганым странам; при сем будет тишина велья в Руской земли и восияет в дни его правда», яко же и бысть при его цесарстве. Сий бо князь великой Иван, имевшей правый суд паче меры… безбожным ересям преставшим при его державе, многим книгам написаным его повелением, ревнуя правоверному цесарю греческому Мануилу, любяй святительскый сан». Писцы так и написали в «апустевшей» земле, дав первый случай московского аканья в наших письменных источниках.

«Имя Ивана Даниловича Калиты навеки осталось в памяти москвичей как имя князя-строителя»

Порой деятельность Калиты представляется нам в темных красках. Он считается главным вдохновителем разгрома Твери, защищавшей права и достоинство русских людей против татарских насильников. Однако современники по-своему оценивали деятельность Калиты. Они видели в нем прямого продолжателя политики Александра Невского, добивавшегося соглашения с Золотой Ордой ради Русской земли, еще не готовой к решительной борьбе с татарами, которую вскоре поведет с собой на Куликово поле Дмитрий Донской, внук Калиты. Современники видели разорение Русской земли, пожары и разрушения Твери, Торжка, Кашина и других городов, бесчисленное количество пленных, угоняемых в татарское рабство. И вот среди разрушенных городов «точию соблюде и заступи господь бог князя Ивана Даниловича и его град Москву и всю его отчину». При нем Москва сделалась городом славным «кротостью», свободным от непрерывной угрозы татарских нашествий, а это должно было чрезвычайно способствовать росту и богатству города. Преобладание Москвы над Тверью, чего так добивался Юрий, было окончательно достигнуто при его младшем брате. И замечательнее всего, что оценка деятельности Калиты у его cовременников сходится с тем, что говорит такой проницательный историк, каким был К. Маркс. По его словам, Калита превратил хана Золотой Орды «в послушное орудие в своих руках, посредством которого он освобождается от опаснейших соперников и одолевает любое препятствие, встающее на победоносном шествии его к узурпации власти».

Великое княжение ненадолго удержалось у тверского князя. Александр Михайлович встал во главе тверичей, которые расправились с татарами, насильничавшими в Твери. В наказание татарское войско опустошило Тверь и заставило Александра бежать в Псков. «Великый же Спас милостивый человеколюбец господь своею милостию заступил благовернаго князя великаго Ивана Даниловича и его град Москву и всю его отчину от иноплеменник, поганых татар». Ценой разорения Твери на этот раз была спасена Москва. Благосклонный к московскому князю, летописец умалчивает, что Тверь разорили с помощью Калиты, ходившего в Орду и вернувшегося с большой татарской ратью. В 1328 г. Иван Данилович снова ходил в Орду и вернулся с ярлыком на великое княжение, оказавшимся в руках, умевших крепко держать полученное добро. Москва прочно сделалась столицей Северо-Восточной Руси.

По отношению к Орде московский князь вел традиционную политику отца и деда. В Орде он неизменно встречал большие почести от хана Узбека, приходившегося ему свояком. Узбек прислушивался к мнению Ивана Даниловича, умевшего направлять события в свою пользу. В 1339 г. «по думе его» хан вызвал в Орду русских князей, и в том числе Александра Тверского, вскоре подвергнутого мучительной казни. Калита хорошо знал хищные золотоордынские порядки, тщательно собирал с русских земель «выход» и готов был идти навстречу денежным домогательствам татар с тем, чтобы собирать в их пользу еще дополнительный запрос. Но напрасно видеть в Калите какого-то рьяного низкопоклонника перед Ордой. Самый тяжелый денежный побор был все-таки легче опустошительных татарских набегов. Во всяком случае, Москва пользовалась при Калите полным и невиданным до него покоем: «…и бысть оттоле тишина велика на 40 лет, и престаша погании воевати Русскую землю и закалати христиан, и отдохнуша и упочинуша христиане от великыя истомы и многыя тягости и от насилиа татарьского».

Иван Данилович считал себя уже не только московским, но и великим князем «всея Руси». Он властно диктовал свои условия Новгороду и не склонялся на мольбы новгородцев о мире. Заняв Торжок, он разорил новгородские земли в течение нескольких зимних месяцев. Даже далекий Псков испытал на себе тяжелую руку великого князя, добившегося временного изгнания из него Александра Михайловича Тверского. Владения московского князя стали заметно продвигаться на Дальний Север. В 1337 г. московская рать ходила в область Северной Двины, принадлежавшую Новгороду. В то время Двинская область осталась в новгородском владении, но Иван Данилович уже распоряжался на Печере и жаловал «…сокольников печерских, кто ходит на Печеру», различными льготами.

Калита заложил основы могущества Москвы. Он первый начал объединять вокруг нее русские земли. После долгого промежутка времени он был первым авторитетным князем, влияние которого распространилось на всю Северо-Восточную Русь.

МОСКВА ДЕЛАЕТСЯ ЦЕРКОВНЫМ ЦЕНТРОМ ВСЕЙ РУСИ

При Калите Москва стала духовным центром всей Русской земли, постоянным местопребыванием русских митрополитов. Трудно переоценить политическое значение переноса митрополичьей кафедры из Владимира в Москву. Старая традиция связывала для русских людей представления о «царствующем городе» с тем местом, где жили и государь и митрополит. Пышные богослужения по случаю поставления в епископы, когда в столице собирались высшие иерархи из других городов, постоянные сношения с Константинополем и с княжескими столицами на Руси, встречи и проводы митрополитов и епископов, одним словом, блестящие церковные церемонии, до которых были падки средневековые люди, сделались достоянием Москвы. Можно было не признавать притязаний московского князя, но нельзя было под страхом отлучения игнорировать митрополита.

Москва получила неоспоримые преимущества перед всеми другими городами, и московская епархия поднялась неизмеримо выше всех остальных. Митрополит держал в своих руках право поставления епископов и суда над ними и нередко им пользовался, силу его духовной власти испытали даже иерархи таких крупных городов, как Новгород и Тверь. Уже в 1325 г. новгородский кандидат Моисей ездил в Москву к митрополиту Петру ставиться на архиепископию и присутствовал на погребении Юрия Даниловича вместе с тремя другими епископами. Легко представить себе, какие большие средства стекались в Москву вследствие приезда видных духовных лиц, ибо устройство церковных дел обходилось недешево.

Многочисленные политические нити сходились ко двору митрополитов, которые имели своими хозяевами в конечном итоге московских князей. Москва связывалась с Константинополем, а через его посредство с южнославянскими землями. Спор между Москвой и Тверью за преобладание был решен в пользу Москвы уже тогда, когда преемник Петра, митрополит Феогност, родом грек, окончательно утвердил в ней свое местопребывание.

По каким же причинам митрополиты выбрали своей резиденцией Москву? Любопытные соображения по этому поводу высказал Пл. Соколов, по мнению которого московские князья предоставили митрополитам особо важные льготы по сравнению с тем, что получали епископы в других княжествах. Льготное положение митрополичьего дома с его многочисленными боярами и слугами действительно создавало для митрополитов ряд преимуществ.

Успенский собор во Владимире. XIII в.

Но дело было не только в одних льготах, а в том, что московские князья обладали достаточной реальной силой, чтобы поддержать угодных для них кандидатов на митрополичий престол. Немалое значение имело центральное положение Москвы и относительное удобство сношений с Константинополем, как это будет показано в главе о торговле. Наконец, одним из мотивов переноса кафедры митрополитов именно в Москву являлось отсутствие в ней своих епископов. Митрополит «всея Руси» не задевал в Москве ничьих церковных интересов. Иван Калита и митрополит Петр положили начало тому своеобразному соединению светской и духовной власти, которое стало характерно для Москвы допетровского времени. Двор великого князя и двор митрополита помещались в непосредственном соседстве; светская власть нашла себе духовную опору, поддерживая, в свою очередь, всей своей гражданской мощью главу русской церкви – митрополита. Так, маленький Кремль Калиты уже вместил в себя зародыши другого, более позднего «царствующего града Москвы».

Утверждение митрополичьего престола в Москве было ударом по тверским князьям, претендовавшим на первенствующую роль среди русских князей. Поэтому ожесточенная борьба между Тверью и Москвой за преобладание сопровождалась такой же борьбой за митрополичий престол.

В то время как Юрий Данилович тягался в Орде за великое княжение с Михаилом Ярославичем, монах одного из тверских монастырей по имени Акиндин подал константинопольскому патриарху жалобу на митрополита Петра. Акиндин был только орудием в руках тверского князя, но для митрополита Петра возникла явная опасность низвержения с митрополичьего стола, так как патриарх уже обещал Михаилу Ярославичу поставить в митрополиты «…кого восхочет боголюбство твое». Однако низвержение митрополита задевало интересы многочисленного духовенства, трогать которое избегали даже золотоордынские ханы. Кроме того, обвинение Петра в симонии, в том, что он возводил в духовный сан за деньги, едва ли могло сильно скомпрометировать Петра. Ведь покупка и продажа церковных должностей в средние века – явления постоянные. В самой Византии они практиковались еще больше, чем на Руси. Петр же был политиком настойчивым и смелым; найдя поддержку у московских князей, он сблизился с ними и не забыл оказанных ему услуг. Петр подолгу оставался жить в Москве, где умер и был похоронен (20 декабря 1326 г.). Московские князья по-своему воспользовались его смертью и добились от константинопольского патриарха канонизации Петра, сделавшегося первым «московским и всея Руси чудотворцем». Преемник Петра грек Феогност окончательно утвердил митрополичье место за Москвой, которая с этого времени сделалась гражданской и церковной столицей Руси.

О близости Петра к Ивану Даниловичу уже в XV в. рассказывали легенды, имевшие некоторое основание в действительности. В житии Пафнутия Боровского находим такой рассказ: «О видении сна великого князя Ивана Даниловича. Той же благочестивый великый князь Иван Даниловичь виде сон. Мняшесь ему зрети, яко гора бе велика, а на верх ея снег лежаше, и зрящу ему, абие истояв снег и згыбе. Возвести же видение преосвященному Петру митрополиту всея Русии. Он же рече ему: «Чадо, гора аз смиренный. Преж тебе мне есть отити от жизни сея, а тебе по мне». И первие преосвещенный Петр митрополит всея Руси преставися, потом князь великый Иван Данилович преставись».

Поддержка церкви обеспечила московскому князю преобладание над другими русскими князьями. С необыкновенной силой эта поддержка сказалась в 1329 г., когда Калита ходил выгонять из Пскова тверского князя Александра Михайловича. Калита прибегнул к помощи митрополита Феогноста, который послал «проклятье и отлучение от церкви на князя Александра и на псковичь». Православная церковь использовала любимое средство римских пап, столь часто издававших интердикты, или отлучения от церкви. Оно было грозным оружием в руках духовенства, действовавшим как удар молота на слабые души суеверных людей: закрывались церкви, прекращалось богослужение, переставали крестить младенцев, венчать вступающих в брак, даже отпевать покойников. Страх отлучения заставил Александра Михайловича покинуть Псков, чтобы проклятье не легло на город. Так пишет летописец, симпатизирующий тверскому князю. Новгородский автор говорит проще: «Псковичи выпроводиша князя Олександра от себе».

СИМЕОН ГОРДЫЙ

Иван Данилович Калита умер 31 марта 1340 г. и на следующий день был погребен в Архангельском соборе, «…и плакашася над ним князи, и бояре, и вельможи, и вси мужи москвичи, игумени, и попы, и диакони, и черници, и вси народи, и весь мир христианьскый, и вся земля Рускаа, оставше своего господаря». Москвич – очевидец погребения великого князя – так и выступает за этими строками, полными привязанности к умершему.

У Калиты было три сына (Симеон, Иван, Андрей) и две дочери (Марья и Федосья). В завещании великий князь разделил свою отчину между тремя сыновьями. Старший Симеон получил Коломну и Можайск со многими другими волостями, Иван – Звенигород и Рузу, Андрей – Серпухов. Для вдовой княгини Ульяны (вторая жена Калиты) вместе с меньшими его детьми, дочерьми Марьей и Федосьей, выделили особые волости. Когда впоследствии Симеон умер бездетным, Иван Иванович объединил в своих руках большую часть владений отца, но Серпухов остался удельным княжеством и целое столетие держался в роде Андрея Ивановича, составив особый Серпуховской удел. «Отчину свою Москву» Калита передал во владение всех трех братьев, которые после похорон заключили между собой договор и в подтверждение его целовали друг другу крест у отцовского гроба. Каждый из братьев держал в Москве своих наместников-третников, ведавших третьей долей городских доходов.

Старший из Калитина потомства, Симеон, сделался самостоятельным князем в самую цветущую пору жизни. Он родился 7 сентября 1316 г. – в день св. Созонта. Поэтому Симеон и называет себя Созонтом в своем завещании. Это было его церковное, а вовсе не монашеское имя, как неверно пишут в ряде работ. В год отцовской смерти Симеону было всего 25 лет. По характеру он мало напоминал сдержанного и осторожного Калиту. Необузданностью и смелостью Симеон скорее походил на дядю Юрия Даниловича. Поэтому ему и дали прозвище Гордого. Если с трудом верится в правдивость рассказа о том, что Симеон заставил новгородских посадников и тысяцких вымаливать у него мир, стоя босыми на коленях, то имеются и другие известия, показывающие своеволие московского князя. Семейная жизнь Симеона была ознаменована неслыханным среди русских князей скандалом. Похоронив первую жену, литовскую княжну Айгусту, названную в крещении Анастасией, великий князь женился на Евпраксии, дочери одного из мелких смоленских князей. На следующий год Симеон Иванович отослал вторую жену на Волок к отцу и через некоторое время женился на тверской княжне Марии.

Крестоносцы. Оружие и доспехи

Поступок московского князя не вызвал особого осуждения у наших летописцев при всей своей необычности и дерзости, хотя разводы в Древней Руси были явлением исключительным и строго запрещались церковью. Даже в XVII в. только первый брак считался полностью законным. Поразительнее всего, что подобный акт произвола не вызвал резких протестов со стороны митрополита Феогноста, вероятно потому, что митрополит, как и константинопольская патриархия, был задобрен большими денежными подарками. Вскоре после третьей женитьбы Симеон и митрополит Феогност послали в Царьград «о благословении». Нечего сомневаться в том, что патриарх освятил своим авторитетом, купленным русскими деньгами, явное беззаконие. По-иному к этому отнеслись русские люди, среди которых ходили разные слухи. Рассказывали, что «…великую княгиню на свадьбе испортили; ляжет с великим князем, а она ему покажется мертвец». Приведенное известие говорит о каком-то отвращении, быстро внушенном молодому Симеону его второй женой. Конечно, такая версия не могла быть приемлемой для официальных московских кругов. Сложилась легенда о бесплодии Евпраксии в течение двух лет как о причине развода. Дерзость и своеволие Симеона сказались и в его дальнейших поступках. Отослав жену обратно к ее отцу на Волок, он велел ее выдать замуж, и опозоренная Евпраксия сделалась женой князя Федора Красного и родоначальницей князей Фоминских.

В начале мая 1340 г. Симеон Иванович поехал в Орду вместе с братьями и вернулся осенью с ярлыком на великое княжение «…и вси князи Русстии даны под руце его». На этот раз другие князья даже не пытались оспаривать прав московского князя, в распоряжении которого была богатая казна. На праздник Покрова (1 октября) он торжественно сел на великое княжение в Успенском соборе во Владимире, показывая свою преемственность от старых владимирских князей. Нам неизвестен обряд, возводивший князей на княжеский стол, но о существовании такого обряда можно предполагать. В Пскове князьям вручали меч Всеволода-Гавриила и сажали на трон («стол»), во Владимире великих князей сажали у золотых дверей Успенского собора.

Симеон Иванович с самого начала своего княжения держался властно. Зимой 1341 г. «…бысть велик съезд на Москве всем князем русским». Присутствовали: Константин Суздальский, Константин Ростовский, Василий Ярославский «и все князи с ними…». Здесь же был и митрополит Феогност. Княжеский съезд решал важный вопрос о походе на Новгород. Симеон Иванович занял Торжок и принудил Великий Новгород к миру и уплате большой контрибуции. Он последовательно проводил политику отца и не только крепко держал в руках власть над своими собственными землями, но и распространял свое влияние на другие княжества Северо-Восточной Руси. Обстоятельства ему благоприятствовали. В Твери шли междоусобицы между членами княжеского дома. Симеон пользовался всяким случаем, чтобы вмешиваться в тверские дела. Зависимость Твери от Москвы в это время доказывается тем, что к Симеону должен был обратиться литовский великий князь Ольгерд с просьбой выдать за него замуж тверскую княжну Ульяну, жившую в Москве у своей сестры, великой княгини. Новый тверской князь Василий Михайлович женил своего сына на дочери Симеона Ивановича. Другие князья Северо-Восточной Руси еще менее имели возможность выступать против великого князя. Что касается церкви, то митрополит Феогност жил в полном согласии с Симеоном и, как мы видели, не возражал против его своевольного развода со второй женой.

НАЧАЛО БОРЬБЫ С ЛИТВОЮ

На печатях Симеона Гордого впервые читаем: «Печать князя великого Семенова всея Руси», тогда как отец его Иван Калита называл себя на печатях только великим князем. До этого титул «всея Руси» относился к русским митрополитам. Во времена Симеона Гордого закрепилось положение Москвы как церковной и светской столицы «всея Руси». Политика Симеона привела его к столкновению с литовскими князьями, также стремившимися получить преобладание в русских землях, действовавшими планомерно и последовательно.

«Оборона северо-западных рубежей от врагов русского народа была как бы наследственным делом в роде московских князей»

После захвата Ржева и Брянска литовские владения подошли непосредственно к московским пределам, сомкнувшись с границами Рязанского и Тверского княжеств. Почти в литовском окружении оказалось Смоленское княжество. Постепенное присоединение русских земель к Литовскому великому княжеству ставило на очередь вопрос о самостоятельном существовании Северо-Восточной Руси, раздробленной между отдельными княжествами.

В середине XIV в. литовские владения приблизились к московским рубежам, соседившим с землями по верховью Оки, где мелкие русские княжества быстро делались вассалами литовского великого князя. На литовском престоле в это время сидел замечательный полководец и политик Ольгерд Гедиминович. «Не токмо силою,- говорит о нем летописец,- елико умением воеваше».

Уже в самом начале княжения Симеона Ольгерд с войском осаждал Можайск, сжег посады, но города не взял. С этого времени началась изнурительная «литовщина» – непрерывные военные столкновения на протяжении почти 40 лет. Все недовольные политикой московских князей в Северо-Восточной Руси обратили свои взоры в сторону Литвы; наоборот, враги Ольгерда искали помощи в Москве.

В 1345 г. в Литве произошла «замятия велика», приведшая к большим изменениям во взаимоотношениях князей. Ольгерд вместе с братом Кейстутом внезапно захватили Вильно, где сидел их брат, великий князь Евнутий. Перескочив через стену, Евнутий в ужасе бежал из города босым в холмистую местность около литовской столицы и был схвачен там с полуобмороженными ногами. Освобожденный братьями из заключения, Евнутий поспешил бежать в Смоленск, а оттуда в Москву. Здесь состоялось торжественное крещение Евнутия вместе с его дружиной, до тех пор язычников, в христианскую веру. Отношения с Ольгердом окончательно определились как враждебные.

Театр военных действий переместился в Новгородскую землю. Новгородцы нередко ссорились с великими князьями и боялись их господства в своих владениях, но в случае опасности всегда искали помощи в Северо-Восточной Руси, и не ошибались. Великие князья неизменно оказывали им помощь и защиту, «боронили свою отчину» Великий Новгород от немцев и шведов. Оборона северо-западных рубежей от врагов русского народа была как бы наследственным делом в роде московских князей, их особой заслугой, о чем нередко забывают наши историки, рассуждая о достоинствах тверских князей, якобы более талантливых, чем их московские собратья. Что русские люди XIV- XV вв. могли думать об этом по-своему, видно из следующей краткой справки. Переславский князь Ярослав Всеволодович был героем многочисленных походов против немцев в Эстонию, его сын Александр Невский победил шведов на Неве и немцев на Чудском озере (Ледовое побоище), его внук Дмитрий Александрович сражался с немцами в грозной Раковорской битве 1268 г Праправнук Ярослава, Юрий Данилович, выбил шведов из устья Невы и заключил с ними Ореховецкий договор. Оборона Новгорода от литовцев и немцев легла на плечи праправнука Ярослава – великого князя Симеона Ивановича.

В конце зимы Симеон приехал в Новгород и «…седе на столе своем правнук храбраго князя Александра». Он пробыл в Новгороде три недели. В тот же год Ольгерд пошел походом на Новгород и повернул обратно, только получив большой откуп.